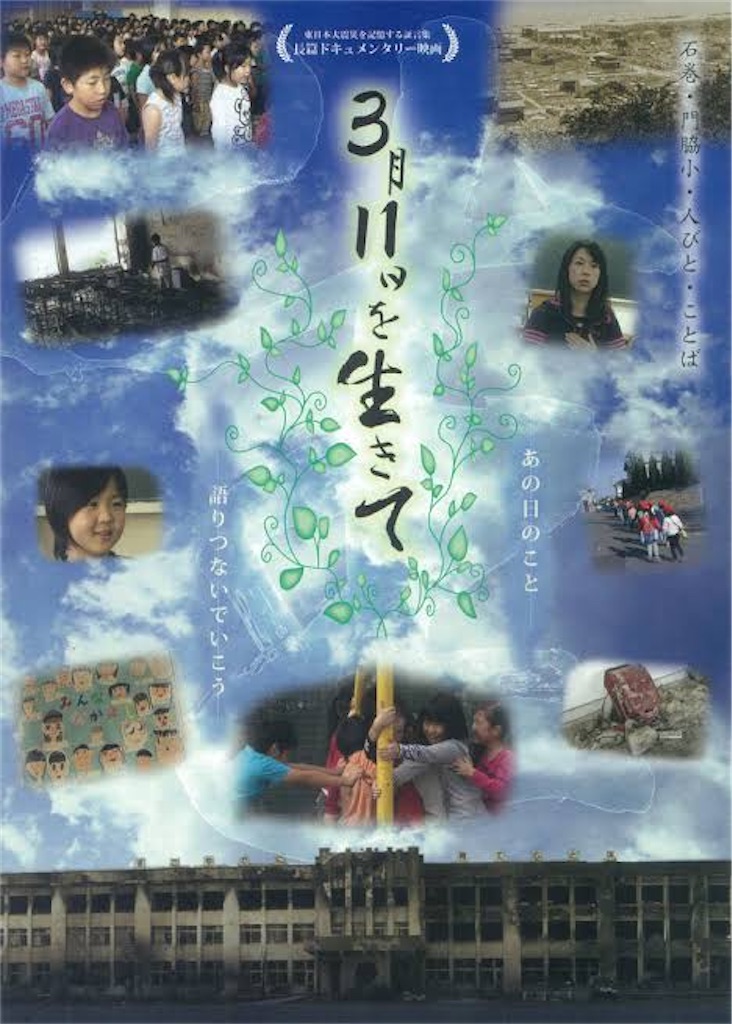

前日の土曜、カフェタイムを早めに切り上げて門脇に向かった。震災伝承施設「MEET門脇」で、青池憲司監督の映画「3月11日を生きて」上映会とトークに参加した。2012年にどこかで上映されたのを見たことがあり、トークだけ聞いて帰ろうと思ったが、同じことを考えて映画を見ないで帰る人が多く、これでは寂しくなるなと残ることにした。

改めて見ると震災と津波の恐ろしさが伝わるとともに、学校管理下にいる子供たちを一人たりとも犠牲にさせてはいけないという強い使命感で的確に行動した門脇小教職員の先生方に感服するしかない。…なんて書くと大川小学校への当てつけに読めるかもしれないがそんなつもりは毛頭ない。学校それぞれの地勢で現場判断は異なるのだ。

門脇小は雲雀野海岸を目の前にした学校なので、地震=津波がワンセットになっており、すぐに日和山に避難する習慣が学校全体に備わっていた。映画はそれを伝えている。ただ映像が震災後に撮った関係者インタビューだけで津波の映像がなく(敢えて入れなかったとのこと)、映画化よりも書籍化・言語化に向く素材だったかもしれない。

開演前にロビーで声をかけられた。石巻日日新聞の記者だったTさんだ。25年来のおつきあい。最後に会ったのは2015年頃に東京のボランティア団体が企画した「6枚の壁新聞」の話を聞く会だろうか。店の名刺を渡したら驚いて「素晴らしい。ぜひ行きたい」と喜んでくれた。

門脇の人たちも大勢来ていた。みらいサポートのAさんから「明日何時に東京さ帰んの? 昼に芋煮会やっからございん」と誘われた。あーそれで青池監督がいるわけか。毎年、映画(ほかに2本作り門脇三部作になっている)の同窓会のような飲み会をしているのだ。門脇の夏祭りにはたまに参加するが芋煮会は初めてだ。東京に帰るバスを調べたら17時発(23時新宿着)があったのでそれで帰ればよい。外に出たらさすがにヒンヤリしていた。車のヘッドライトで照らされた門脇小校舎にドキリとした。

翌朝10時に駅裏のナリサワギャラリーの浅井元義展へ。そこから自転車で門脇まで。ちょうど11時半に着いたが正規の参加者ではないので入りづらい。門脇東復興公営住宅前を何度か往復して、Aさんか誰かに見つけられて呼ばれたいのだが誰も気づいてくれない。仕方なく自分から入ったら、元お向かいのWさんがいて「おー来た来た」と言われ、受付をしていた奥さんのY子さんが中まで招じ入れてくれた。

青池監督も来ていて隣に座らせてもらった。町内会長の本間さんが鹿児島の焼酎があるよと言うのでもらおうとしたら横から「誰だか知らんけどまぁ飲め」と日本酒をなみなみ注がれた。飲むとまた次の人が。「若いからたくさん飲めっぺ」。ここでは55歳は若いほうのようだ。そうするうちに短歌・俳句コンテストが始まった。あららぎに所属するWさんが選考したものと出席者での投票結果で上位入選したものをそれぞれ表彰。拍手と同時に笑い声も聞こえる。

「難しい歌だと思ったらあんだのすか? もっとわがりやすぐ作らい」

「銀賞だど? 何だべこいな俳句、誰だって作れっぺや」

楽しい。楽しすぎる。来年は俺も出そう。俳句は無理だが短歌ならちょっと腕に覚えがあるんだぞ。

生まれ育った町内の人たちとの語らいは何物にも代え難い。芋煮は山形風の醤油味。カレーうどんも振る舞われた。

俺の家はこの門脇復興公営住宅のところに建っていた。ちょうど赤いポストのあたり。できればこの町で店をやりたかったが、いまだ復興半ば。今は立町で頑張るしかない。

13時にお開き。テーブルや椅子を片づけて退散。日本酒をさんざん飲まされフラフラだ。自転車を飲酒運転して立町へ。どうせ日曜のカフェタイムなんか誰も来ないと踏んでソファーベッドで寝ていたらコンコンとノック。昨日再会したTさんだった。仙石線の時間まで二人でコーヒーを飲みながらこれからの石巻について語った。

「昨日MEETで『店をやりながら答えを見つける』と言ってたよね。その“問い”って何なの?」

核心ではあるが問わずもがなでもあり、久しくTさんと話してなかったので、言葉を選びながらこの10年について簡単に話した。十全に伝わったとは思わないが外郭は理解してもらえたようだ。

「10年経っても石巻から若い人が減らない。去る人もいれば新しく来た人も。石巻に何かを求めている。この山小屋は、それを見つける場所になるんじゃないかな。僕にも関わらせてほしい」

ハハハ、ではTさんもカウンターの中に立ってみますか(笑)。それは冗談としても、互いにあの震災に対してそろそろ落とし前をつける頃合いだと感じはじめ模索している。Tさんは新聞社をリタイヤしてできた時間を、当時のことを書いてみたいとパソコンに日々向かっているらしい。「できたら僕にも読ませてください」と伝えた。

俺も書けるものなら書きたい。書けば絶対に嘘になる。辻褄、整合、正当化、美化などあらゆる力学が働いて、本当のことなど書けるわけがない。Tさんみたいに新聞記者という社会的立場があるわけでもない。そもそも直接被災していない。“お呼びでない”のだ。

たとえば門脇MEETの語り部も、震災からの復興も、俺の出る幕じゃない。心のどこかで「俺の話を聞け」と思っているが、誰も聞いちゃくれない。だから店をやってるのかもしれない。カウンターの中に立ち、客を聴衆に見立てて大芝居を打つ、それがしたかったのかもな。山小屋劇場の大ボラ吹き野郎。

Tさんにはそこまで言えなかった。仙石線の出発時刻が迫り食器をワラワラと片づけて一緒に店を出た。駅で青池監督と待ち合わせだと言う。

「こんどは夜に山小屋に来てくださいね」

Tさんに嘘をすぐに見抜かれるかもしれないが、それでも構わない。